Поддержка Храма в контексте энтузиазма в отношении Сито не ограничивалась сеньорами из семьи Монбар, которые были связаны кровным родством со Святым Бернардом. Симон из Бройеса, который делал пожертвования тамплиерам в период между 1129 и 1132 годами, вместе со своим отцом, матерью и женой записан в числе благотворителей-основателей цистерцианского аббатства Буланкур [Cart Boul, p. 21.]. Лорды Верджи, которые поддерживали общины тамплиеров в конце XII века [Richard, ‘Les templiers et les hospitaliers’, 235.], были покровителями по крайней мере пяти цистерцианских домов: Оберив, Тарт, Мизье, Сито и Ла Бюссьер [H. E. J. Cowdrey, ‘Peter, monk of Molesme and prior of Jully’]. Графы Жуаньи, которые делали пожертвования тамплиерам не позднее 1192 года, поддерживали Понтиньи, как и виконты Жуаньи и лорды Нуайер, которые также делали пожертвования тамплиерам в конце XII века и поддерживали цистерцианские дома Морес и Рейньи, последний из которых они помогли основать. Лорды Брикон и Морье состояли в дальнем родстве с Бернардом Клервоским и делали пожертвования тамплиерам, начиная, возможно, с 1129 года. В 1175 году они передали ордену все владение Вулен, положив тем самым начало основанию нового командорства. С тех пор и до 1306 года они участвовали в ряде сделок с Храмом, оставаясь тесно связанными с цистерцианскими общинами Лонге, Оберив, Клерво, Ла Крит и Морес.

Тамплиеры, произведенные на свет этими семьями, вряд ли могли не знать о связях своих родственников с Сито. Они также должны были различать религиозные ценности и образ жизни двух орденов. В то же время не кажется правдоподобным, что те, кто решил уйти из светского мира в религиозный, стали бы вступать в общины тамплиеров, если бы считали их духовность менее действенной, чем духовность цистерцианцев или других религиозных домов, с которыми они также поддерживали связи. Учитывая, что вступление в религиозную общину не было частным делом, а обычно предварялось долгими обсуждениями с друзьями и семьей, и в конечном итоге требовало одобрения последних, следует предположить, что в тех случаях, когда друзья и семья уже были связаны с цистерцианцами, решение посвятить себя другому ордену должно было быть тщательно взвешено.

В свете этих соображений решение лиц, имевших связи с Сито вступить в общину тамплиеров заслуживает внимания. Как мы уже видели, двое из братьев Андре де Монбара уже были цистерцианскими монахами к тому времени, когда он вступил в Храм. Аналогично, два брата Вильгельма из Бодемана вступили в Сито примерно в то же время, когда он стал тамплиером. Один из них, Галеран, поступил в Клерво в 1127 году и стал первым цистерцианским аббатом в Урскампе в 1129 году; второй, Андре, поступил в Понтиньи и стал первым цистерцианским монахом, возглавившим аббатство в Шаалисе. Учитывая политику принятия решений, следует предположить, что выбор Андре Монбара и Вильгельма из Бодема вступления в Храм [решение, которое обычно требовало предоставления вступительных даров], а значит и аргументы, которые этот выбор поддерживали, были оценены, приняты и поддержаны той же сетью родственников и друзей, которые в других случаях проявили [или проявят] такую преданность делу цистерцианцев. Маловероятно, что Андре или Вильгельм вступили в Храм против воли своих семей. Документальные свидетельства определенно говорят об обратном. В 1133 году отец Вильгельма, Андре из Бодема, сделал важное пожертвование тамплиерам Провена за свою душу и за души всех своих предков, а более всего за своего сына по имени Вильгельм, который тогда был рыцарем Бога и Храма Соломона, тем самым выразив свою привязанность и заботу о сыне. То же самое можно сказать и о письме Бернарда Клервоского своему дяде Андре де Монбару, написанном, возможно, в 1153 году, которое также свидетельствует о дружеских, даже любовных отношениях между ними, несмотря на то, что они выбрали разные религиозные профессии [Bernard of Clairvaux, Epistolae, PL, clxxii, no. 288, cols. 493-4. See also Godfrey of Auxerre, S. Bernardi vita et fragmenta, col. 35I and Bulst-Thiele, Sacrae domus militiae, p. 58.].

Поэтому успех тамплиеров в Шампани и Бургундии нельзя отделить от популярности Бернарда Клервоского в этих регионах, убедительной силы его личности и, наконец, его личных контактов. В отношениях между Храмом и Сито он был самым важным объединяющим фактором. Его трактат De laude novae militiae, как уже упоминалось, обеспечил сообществу тамплиеров духовный подъем, а в своих письмах он лично решал проблемы отдельных тамплиеров]. Его широкая сеть родственников, друзей и почитателей гарантировала процветание для обоих орденов. А возникшие личные отношения между общинами тамплиеров и цистерцианцев должны были способствовать обмену духовными идеями и концепциями религиозной практики.

Как мы видели, нередко семьи имели родственников в обоих орденах; также нередко отдельные тамплиеры и цистерцианцы были хорошо знакомы друг с другом. О том, что дружеские отношения сохранялись и за стенами монастыря, свидетельствует пример монаха Гоше из Клерво, чье письмо к близкому другу из Храма сохранилось в коллекции Николая Клервоского. В письме, которое он отправил своему другу вместе с двумя шкурами из Клерво и которое прекрасно иллюстрирует душевную озабоченность цистерцианского монаха духовным и чувственным опытом крестовых походов на Святую землю. Гоше горько оплакивал разлуку со своим другом, который вступил в орден Храма из-за любви к морю и который, как следует из письма, находился в гарнизоне на Востоке. Письмо не оставляет сомнений в том, что Гоше полностью осознавал, что, скорее всего, он больше никогда не увидит своего друга, то есть до дня последнего суда на небесах, когда мы увидим тебя, о Господь Иисус, сидящим в великолепии справа от твоего отца. А пока, обещал Гоше, он будет молиться за своего друга Тому, Кто никогда не пренебрегал и не презирал молитвы бедных. Несмотря на все страдания, которые он испытывал по поводу потерянного друга, и на все свои опасения за их дружбу, которые он выразил в первой половине своего письма, Гоше, однако, не мог не позавидовать своему другу за возможность увидеть святые места и тем самым буквально припасть к стопам Христа; он также не мог устоять перед возможностью порекомендовать другу своего племянника, который, как он ожидал, станет его проводником за границей. Счастливы те глаза, которые видят то, что видишь ты, – писал он своему другу. Ведь вы поклоняетесь местам, где стояли Его ноги, вы видите, где Он родился, где Его мучили, где Он творил чудеса, где Он умер…. И, наконец, вы видите гробницу, в которой было погребено тело Иисуса, где целомудренный цветок приправил белье Марии своим благоуханием. Именно отсюда возродился этот первый и величайший цветок, когда-либо существовавший в нашем мире. Вот, не забывай своего Гоше, но молись Царю Славы, чтобы Тот, Кто дал тебе глаза, чтобы видеть все это, вложил то, что ты видишь, и в мои чувства, и чтобы Он не отнял у меня твоих молитв и Своего сострадания. И вот! Мой племянник Гоше идет к вам, и он будет представлять меня по имени и крови. Когда вы увидите его, вы увидите меня. Все, что вы сделаете с ним, будет сделано со мной. Он проверит, насколько вы любите меня, моего самого дорогого, самого любимого брата [Nicholas of Clairvaux, Epistolae, PL, CXCVI, no. 18, cols. 1616-17.].

Эти строки, написанные в тесном замкнутом пространстве монастыря, выдают стремление монаха к чувственному переживанию святости Христа, которое могло осуществить только физическое присутствие в Святой Земле. В их основе лежит уверенность, рожденная близостью тесной дружбы, что желания были поняты, даже разделены другом, и что духовная ценность физического присутствия в Святой Земле не была потеряна для него. Короче говоря, они выдают чувство общих духовных ценностей и ожиданий, тесно связанных со Святой Землей, которая, наряду с дружбой, была общими узами, все еще связывающими автора письма с его адресатом.

Трудно восстановить в деталях, повлияли ли цистерцианцы на духовность тамплиеров и в какой степени, но кажется все более вероятным, что личные связи между тамплиерами и цистерцианцами были жизненно важны для создания институциональных связей. Уже говорилось, что рыцари положительно отнеслись к религиозной культуре Сито, поскольку ее военный язык, символы и образы отвечали их рыцарским ценностям, что в свою очередь позволило цистерцианцам включить рыцарскую агрессивность в свою монашескую жизнь, которая могла быть перенаправлена на духовные, а не материальные цели [Newman, Boundaries of charity, p. 29].

Будучи встроенной в высоко военизированную монашескую культуру, которая подчеркивала постоянную духовную борьбу отдельного монаха за свое спасение и необходимость распространения caritas на других [именно эта активная благотворительность, описанная Ньюман как любовь, проявляющаяся в действии, побуждала многих цистерцианцев так горячо участвовать в крестовых походах], цистерцианская теология обеспечила важную аллегорическую перспективу роли крестоносцев и крестоносной деятельности, которая была понята и принята мирянами-донорами цистерцианцев. Энн Э. Лестер убедительно показала, насколько интенсивно семьи крестоносцев из Шампани отождествляли покаянную набожность цистерцианцев с покаянными жертвами крестоносцев, и что особенно с 1215 года все большее число родственниц крестоносцев вступали в основанные семьями цистерцианские женские монастыри [или женские религиозные общины, которые впоследствии были преобразованы в цистерцианские монастыри] в попытке поддержать, усилить и даже отразить – в духовном плане – действия мужчин на Востоке [A. E. Lester, ‘A shared imitation: Cistercian convents and crusader families in thirteenth-century Champagne’, JMH, 35 (2009), 356.]. На самом деле, по мере того, как XIII век развивался и аспекты imitatio Christi в крестоносном движении становились все более заметными, оба начинания – крестовые походы и активное благочестие цистерцианских монахинь, которые заботились о бедных и больных – рассматривались как две стороны одной медали [Ibid.]. Взаимосвязь между крестовым походом и поддержкой Сито – важная и значимая, она также повлияла на отношение этих семей к военным орденам, таким как Храм. Можно сказать, что многие из семей, которые, по-видимому, основали и населяли цистерцианские женские монастыри как способ выражения своего духовного понимания покаянной и благотворительной ценности крестовых походов, также, и часто в то же время, основали и поддерживали общины тамплиеров, и поэтому мотивы поддержки каждого ордена в более широком контексте крестовых походов должны были быть очень похожими.

Недавние исследования дали убедительные доказательства того, что духовные отношения между двумя орденами действительно могли быть очень близкими. Исследование Симонеттой Черрини рукописной традиции нормативных текстов ордена Храма ясно показывает сознательное стремление цистерцианцев включить тамплиеров в ту же категорию религиозных людей, что и они сами, клюнийцев и картезианцев, объединяя копии Устава тамплиеров и De laude novae militiae святого Бернарда в рукописи с текстами, отражающими другие формы реформаторского монашества. Это можно увидеть, например, в такой компиляции текстов, вероятно, составленной в Клерво в ок. 1160-1180 годах, но скопированной в цистерцианском аббатстве Дюн и хранящейся сейчас в Открытой библиотеке Стеделийке в Брюгге [MS 131] [Cerrini, La révolution des templiers, pp. 90-119.].

Уделяя некоторое внимание отношениям между Святым Бернардом и тамплиерами, Уильям Дж. Пуркис утверждает, что сегодня не может быть сомнений в том, что Бернард [из Клерво] понимал духовность тамплиеров совершенно иначе, чем духовность крестоносцев, и что он ценил их за применение очень буквальной формы Христо-мимесиса [Мимесис, или мимезис, др.-греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание. – Прим. пер.], учитывая, что их обеты были не временными [как обеты крестоносцев], а пожизненными [Purkis, Crusading spirituality, p. 101.]. Их бремя Креста было постоянным, как и их отречение от мира. Братья поклялись в религиозной бедности и в религиозной жизни, состоящей из действия и созерцания, которая – как объяснял Гуго Пеккатор в своем письме к братьям и как признавал Бернард из Клерво – была по образцу Христа. В духе Иоанна 15:31 тамплиер с готовностью ожидал положить жизнь свою за жизнь друзей своих, подражая таким образом Христу в своей смерти. Однако не менее важным и центральным в представлении святого Бернарда о тамплиерах был тот факт, что, будучи религиозными созерцателями, тамплиеры, подобно цистерцианцам, были способны превзойти простое физическое подражание человеческому Христу и понять его “вне плоти” [Ibid., pp. 101-11 ; Riley-Smith, Templars and Hospitaliers as professed religious in the Holy Land, p. 13.].

СЕМЬИ ТАМПЛИЕРОВ И ЦИСТЕРЦИАНЦЫ В ЛАНГЕДОКЕ

В отличие от Бургундии и Шампани, где развитие ордена тамплиеров было тесно связано с развитием движения цистерцианцев и значительно выиграло от влияния и личности Бернарда Клервоского, общины тамплиеров на юге Франции имели около двадцати лет для самостоятельного процветания, прежде чем цистерцианцы официально установили там свое присутствие. Что на самом деле представляли собой цистерцианцы в первой половине XII века, до сих пор активно обсуждается, не в последнюю очередь благодаря убедительному [и сильно оспариваемому] аргументу Констанс Хоффман Берман против традиционного понимания раннего развития цистерцианского ордена как быстрого расширения посредством апостольского зачатия, которое, по ее мнению, было основано на неверной датировке первоначальных документов ордена: Exordium parvum, Summa cartae caritatis и Exordium cistercii [Berman, Cistercian evolution, pp. 1-92.]. Несмотря на споры, которые вызвал ее тезис, его основной аргумент, что в течение некоторого времени цистерцианский орден состоял из конгрегации автономных реформаторских домов, которые до середины и конца 1130-х годов редко выходили в организационном плане за пределы Бургундии, остается опровергнутым. На юге Франции цистерцианский орден, как только он был создан, получил сильное присутствие, включив в себя общины отшельников [которые были ключевыми элементами в расширении монастырских владений], а также монашеские конгрегации, которые приняли цистерцианские обычаи несколько раньше, но, тем не менее, были основаны независимо от Сито.

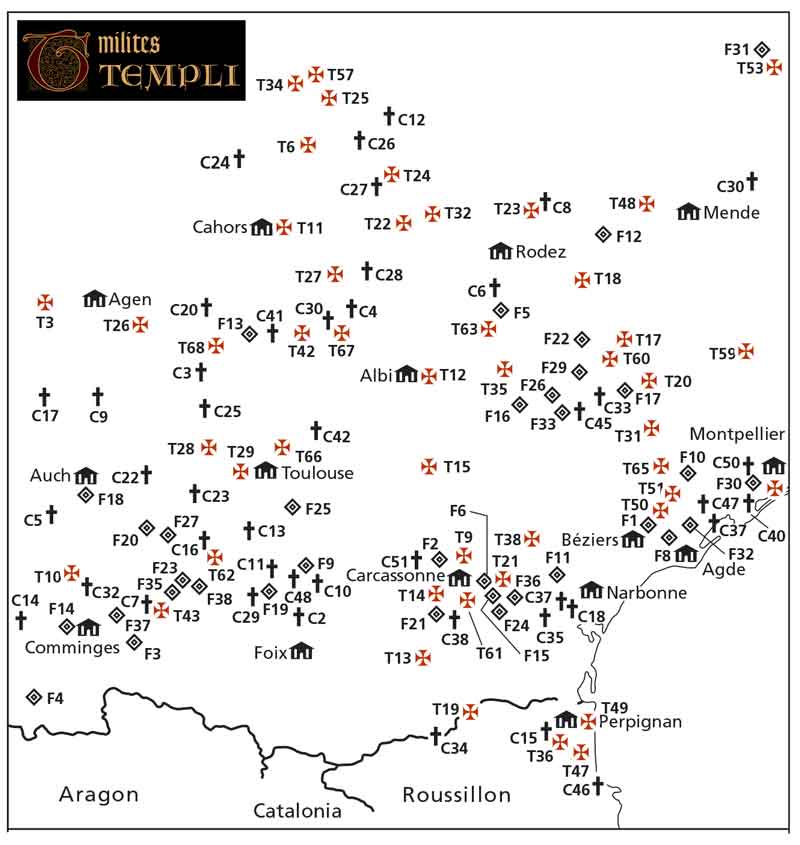

ТАМПЛИЕРЫ И ЦИСТЕРЦИАНЦЫ В ЛАНГЕДОКЕ И ЧАСТИ ПРОВАНСА

ТАМПЛИЕРЫ T1 Ales; T2 Aigues-Mortes; T3 Argenteins; T4 Arles; T5 Avignon; T6 Le Bastit; T7 Beaucaire; T8 Bompas; T9 Brucafel; T10 Boudrac; T11 Cahors; T12 Cambon; T13 Campagne-sur-Aude; T14 Carcassonne; T15 Castres; T16 Cavaillon; T17 La Cavalerie; T18 La Clau; T19 Corbos; T20 La Couvertoirade; T21 Douzens; T22 Drulhe; T23 Espalion; T24 Figeac; T25 Gintrac; T26 Golfech; T27 Lacapelle-Livron; T28 Larmont; T29 Laramet; T30 Laurade; T31 Lodeve; T32 Lugan; T33 Marseille; T34 Martel; T35 Martrin; T36 Mas Deu; T38 Minerve; T39 Montelimar; T40 Montfrin; T41 Montpellier; T42 Montricoux; T43 Montsaunes; T44 Narbonne; T45 NTmes; T46 Orange; T47 Palau; T48 Palhers;

Тот факт, что тамплиеры прибыли в южную Францию раньше цистерцианцев – в Провансе тамплиеры получили пожертвования уже в 1124 году и быстро расширялись после 1136 года [Carraz, L’ordre du Temple, pp. 87-97, 106.] – отнюдь не означает, что религиозный ландшафт этого региона к тому времени не был уже затронут религиозной реформой. Напротив: растущее недовольство и споры о том, как можно и нужно выражать духовные ценности, превратили юг Франции в очаг религиозного несогласия, в котором харизматичные миряне, такие как раскаявшийся разбойник-отшельник Понс из Лераса [основатель монастыря Сильванес], и странствующие священники, такие как Джеральд из Саллеса [основатель Далона в Лимузене, Кадуэна в Перигоре и Грандельве к северо-западу от Тулузы] бродили по сельской местности, собирая толпы последователей везде, куда бы они ни направлялись. Их религиозный пыл и стремление вернуться к простому образу жизни ранней Церкви проявились в основании новых религиозных домов и многочисленных скитов, которые возникали в самых уединенных местах и часто становились ядрами новых монашеских общин. По своим идеалам и духовности эти общины имели много общего с цистерцианским движением, которое проявилось в то же время в Бургундии и Шампани, и именно по этой причине многие из них, как и многие общины отшельников в Бургундии [среди них Моримонд, Понтиньи и Реньи], в конечном итоге приняли цистерцианские обычаи и были поглощены цистерцианской сетью.

Но до прибытия цистерцианцев на юг Франции реформаторам региона все еще не хватало общего голоса. Поэтому было бы логическим заблуждением утверждать, что южнофранцузские мужчины и женщины, поддержавшие тамплиеров в 1130-х и 1140-х годах, обязательно последовали примеру многих своих современников в Бургундии и Шампани и сделали это в контексте поддержки Сито. Это не означает, что тамплиеры не считались реформаторами по духу. Они отказались от земных богатств ради жизни в бедности как бедные рыцари Христа [Riley-Smith, ‘The origin of the commandery’, 12-13. See also Demurger, Les templiers, p. 148 and Barber, New knighthood, pp. 20-3.], и это достижение не осталось незамеченным. Азалаидис из Руссильона подарила тамплиерам в 1133 г. все земли и свое тело и душу, потому что мой Господь соизволил быть нищим для меня; как Он был нищим для меня, так и я хочу быть нищей для Него; чтобы Он заставил меня прийти к истинному покаянию и истинному исповеданию и чтобы я попала в Его святой рай.

Здесь тамплиеры рассматривались как помощники в процессе достижения бедности как пути к спасению. С другой стороны, приверженность тамплиеров к монашеской бедности нашла положительный отклик у Раймонда Лузенконского, который через семь лет после Азалаидиса заявил при входе в Храм:

Я, отрекаясь от светской жизни и ее пышности, отказываясь от всего, отдаю себя Господу Богу и рыцарству Иерусалимского храма Соломона, чтобы, пока я буду жить, по мере сил моих, служить там полным нищим для Бога.

Это показательные заявления. Обязательства тамплиеров по оказанию помощи бедным были записаны в их Уставе и регулах, но, похоже, они не сильно отличались от обязательств других монашеских общин [Vogel, Das Recht der Templer, pp. 45-6.]. Ассоциация тамплиеров с апостольской бедностью делала их духовно близкими к общинам новых отшельников, которые в большом количестве основывались в то время на юге Франции и часто становились очень популярными среди будущих сторонников тамплиеров, среди которых было много женщин, таких как Азалаидис. Paupertas Christi, ставившая благотворительность в центр религии, была присуща духу подражания Христу, который, как показал Пуркис, нашел свое наиболее яркое выражение в Первом крестовом походе и который, как показал Том Личенс, также лежал в основе духовности тамплиеров [Purkis, Crusading spirituality, pp. 30-58; T. Licence, ‘Military orders as monastic orders’, Crusades, 5 (2006), 39-53.]. Бедность тамплиеров часто упоминается в ранних уставах ордена [pauperes commilitones Christi и pauperes Christi – лишь две ссылки], а иногда ее значение как via Christi усиливается ссылкой на Матфея 16:24 [tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me], которую писец, ответственный за составление картулярия Ричеренша, предположил, что она была общеизвестна настолько, что ее можно было сократить.

В самом буквальном смысле нищета Христа имитировалась каждым пилигримом или крестоносцем, который оставлял свое земное имущество и отправлялся в трудное путешествие в Иерусалим. В аналогичном смысле оно стало синонимом стойкости и самоотверженной любви монаха, как это понимал, например, святой Бернард, который рассматривал монашескую жизнь, предлагаемую Сито, небесным Иерусалимом, как более чем адекватную замену физическому путешествию в земной Иерусалим. Тамплиерам повезло вдвойне: они не только следовали за Христом в своей бедности. Они также носили его крест из красной ткани на своих туниках, “в знак того”, как выразился в своих показаниях рыцарь-тамплиер Беренгард де Колла из Мас Деу, что они готовы пролить свою кровь против сарацинских врагов Христа за границей и против врагов христианской веры, иллюстрируя тем самым свое желание подражать Христу, который пролил свою кровь за нас [Vinas, ‘Le destin des Templiers’, 194.].

Отношение, подобное мнению Азалаидиса или Раймонда Лузенконского, возможно, часто высказывалось; но оно редко фиксировалось в хартиях, которые скорее создают впечатление, что именно военная доблесть тамплиеров и крестоносное прошлое вдохновляли мирян на юге Франции делать пожертвования ордену [Carraz, L’ordre du Temple, pp. 180—1. Bronstein, ‘Caring for the sick or dying for the Cross?’, 41—2.]. Если обычные причины для пожертвований религиозным общинам [отпущение грехов и спасение родителей или других родственников], которые часто встречаются в большинстве уставов тамплиеров, то можно не сомневаться, что жертвователи признавали религиозную серьезность призвания тамплиеров. Но поскольку в уставах тамплиеры чаще всего назывались рыцарями Храма, часто с дальнейшими аллюзиями на Иерусалим, есть все основания полагать, что, по крайней мере, в первые десятилетия существования ордена рыцари и дворяне, а также более мелкие миряне и женщины, стекались в него из-за его военной доблести и связи со святыми местами [Tommasi, ‘Pauperes commilitones Christi’, 447—53.].

Более того, тамплиеры предлагали дворянам религиозную альтернативу монашескому образу жизни, которая соответствовала их рыцарской подготовке. На юге Франции это сделало их привлекательными даже для рыцарей из семей, мало заинтересованных в движении религиозной реформы в регионе, и в то же время для таких семей, как Барбаиры, которые в конечном итоге переступили черту дозволенного в качестве реформы в Церкви и сочувствовали еретикам. В отличие от своих современников из Бургундии и Шампани, тамплиеры южной Франции, похоже, изначально не смогли создать ранние личные связи с Сито, которые позволили бы им занять прочную позицию в лагере реформаторов. Но их духовная ценность не была потеряна для общества, которое уже глубоко вложилось в новые формы христо-миметических упражнений, связанных со страстями Христа и Иерусалимом. Поэтому рост тамплиеров и других военных орденов не помешал процветанию цистерцианцев и других монашеских реформаторских орденов в этих регионах, как Эдуард Баратье когда-то предполагал для Прованса; напротив, как показывает Мазель, хотя военные ордена распространились в Провансе быстрее и шире, чем цистерцианцы, они имели много общих влиятельных покровителей с реформаторскими монашескими общинами [E. Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles I d’Anjou en Provence 1252 et 1278. Avec une étude sur le domaine comtal et les seigneuries de Provence au 13e siècle (Paris, 1969), p. 175].

НОВАЯ КЛИЕНТУРА ТАМПЛИЕРОВ

Военный образ жизни тамплиеров в привычных рамках обычной религии и их связь с Иерусалимом поначалу гарантировали им достаточное количество рекрутов для создания небольшого числа командорств в Провансе и Лангедоке. Ситуация изменилась после того, как три папские буллы, изданные между 1139 и 1145 годами, признали Храм в качестве церковного ордена и предоставили ему привилегии и права, позволявшие его членам заниматься приходскими обязанностями и делами cura animarum [Душепопечение — церковная психология, психологическая помощь священника прихожанину. Часто рассматривается как синоним духовничества или окормления. – Прим. пер.]. Примерно в это время множество новых рыцарских и дворянских семей стали рассматривать возможность объединения с Храмом.

Невозможно сказать, относились ли мужчины и женщины, связавшиеся с тамплиерами после 1139 года, до 1139 года скептически к ордену и его особой концепции двуединой войны молитвой и мечом, или же они всегда были сторонниками нового рыцарства, но не хотели демонстрировать свою поддержку, пока не были уверены, что новое сообщество получило папское одобрение. Источники свидетельствуют, что семьи некоторых братьев и благотворителей тамплиеров продолжали свою связь с Храмом в течение многих лет после того, как их имена были впервые зафиксированы в тамплиерских документах, хотя для некоторых из этих семей свидетельства об участии в Ордене в лучшем случае спорадичны. Эти данные также подтверждают тот факт, что большинство южнофранцузских рыцарей, вступивших в тамплиерские дома или даривших им деньги во время или после периода с 1139 по 1145 год, были хорошо осведомлены об идеях религиозных реформаторов, и что они часто происходили из семей, которые поддерживали или собирались поддержать прото-цистерцианские монастыри, такие как Сильванес.

Основание и ранняя история Сильванеса во многом являются примером для истории и раннего развития многочисленных подобных отшельнических и монашеских общин того времени [G. Bourgeois and A. Douzou, Une aventure spirituelle dans le Rouergue méridional au moyen âge. Ermites et cisterciens à Silvanès, 1120—1477 (Paris, 1999).]. В 1133 году дворянин из Руэрга, Арнольд, кастелян Пон-де-Камаре, наделил группу отшельников во главе с харизматичным Понсом из Лераса землей для строительства скита, который, первоначально расположенный в Мас-Тероне, в итоге стал ядром цистерцианского аббатства Сильванес в Родезе. Помимо Арнольда из Пон-де-Камаре и его семьи, его покровителями были сеньоры Комбре, которые к 1173 году вступили в брак с семьей Пон, сеньоры Лузенкон и сеньоры Корнус, все из которых со временем стали благодетелями, рыцарями или светскими помощниками Храма. Сильванес был не единственным цистерцианским аббатством, связанным с семьями тамплиеров. Графы Комменж поддерживали цистерцианский Боннефон и были связаны с основанием цистерцианских Ле-Фойянов и Рье [H. Castillon d’Aspet, Histoire des populations pyrénéennes du Nébouzan et du pays de Comminges depuis les temps les plus anciens jusqu’à la révolution de 89, 2 vols. (Toulouse, Paris, 1842), I, p. 216.]. Сеньоры и рыцари Альбаса, часто упоминаемые в хартиях тамплиеров Дузена, поддерживали цистерцианцев Фонфруа. Семьи Монпезат и Эспаон, Кардаилхаки и Аспец, которые также в конечном итоге были связаны с тамплиерскими домами, отдавали предпочтение цистерцианским общинам Боннефон, Бердуэ и Гимон . Сеньоры Комбре имели дополнительные связи с цистерцианскими общинами Ардореля. Вальмань, Боннекомб и Ноненк, а сеньоры Монпезата также делали пожертвования цистерцианцам Грандельве. Другие Монпезаты установили личные связи с цистерцианским женским монастырем Фон-ле-Але, настоятельницей которого Агнес Монпезат стала в 1309 году. Вместе с испанской ветвью Монпезатов из Жерса, мужчины и женщины, называемые из Монпезата, заключили по меньшей мере тринадцать сделок с Храмом и двадцать девять сделок с цистерцианскими домами между 1136 и 1203 годами. Вильгельм из Кардаилхака, будучи епископом Кахорса, основал цистерцианский монастырь Лейм в 1220 году [P. R. Gaussin, ‘Les communautés féminines dans l’espace languedocien de la fin du XIe à la fin du XIVe siècle’, in La femme dans la vie religieuse du Languedoc, CdF, XXIII (Toulouse, 1988), 311.]. И, по крайней мере, одна женщина-член сеньориального дома Лузенкон поступила в Ноненке в конце XIII или начале XIV века.

Эти семьи, судя по всему, не только были связаны с тамплиерами, но и тратили значительное количество времени и материальных средств на покровительство цистерцианским или прото-цистерцианским общинам, где практиковались идеи реформы и, в частности, идеал нищего Христа, поскольку реформаторы часто были отшельниками. Как и большинство семей, упомянутых здесь, их дары монахам и отшельникам, которые в конечном итоге были поглощены цистерцианским орденом, по-видимому, предшествовали дарам тамплиерам. Однако, поскольку такое предшествование не всегда может быть окончательно установлено, представляется более безопасным сделать общий вывод о том, что семьи, поддерживавшие тамплиеров на юге Франции после 1139 года, также были склонны одобрять движение религиозной реформы, в частности, в лице общин отшельников и монастырей, которые в конечном итоге приняли цистерцианские обычаи, хотя в некоторых областях эти два ордена, по-видимому, привлекали разные социальные группы: например, в Рурге, где цистерцианцев, похоже, предпочитала благородная элита [ric’hommes], а тамплиеров из Ла Сельве – рыцари и менее знатные люди.

Однако истинное духовное влияние цистерцианцев на тамплиеров до сих пор трудно установить. Любопытно совпадение, что тамплиеры, которые изначально были посвящены только Христу [Licence, ‘The Templars and the Hospitallers’], начали ассоциировать себя с Девой Марией в то время, когда цистерцианцы установили свое присутствие на юге Франции. Тридцать из девяноста восьми хартий, датированных разными годами между 1156 и 1193 годами [хотя большинство хартий не могут быть точно датированы], которые собраны в картулярии Монсонес [Montsaunes], содержат упоминания о Деве Марии. Семь из них были изданы между 1161 и 1171 годами, девять – между 1172 и 1182 годами и четырнадцать – между 1183 и 1193 годами. Из восьмидесяти марианских хартий в картулярии Ваура [содержащем 119 документов, датируемых с 1143 по 1247-1248 гг.], сорок семь были изданы между 1172 и 1182 годами, двадцать семь – между 1183 и 1193 годами и шесть – между 1194 и 1204 годами.

Возрастающее значение Марии в уставах тамплиеров совпадает с тем, что Мири Рубин недавно описала как ползучую “марианизацию” религиозной культуры” в это время [M. Rubin, Mother of God: a history of the Virgin Mary (London, 2009), p. I77.]. Лицен, однако, видел и весьма специфическое [и прагматическое] влияние. Он объясняет растущее значение Марии в Храме тем, что орден все успешнее пытался завладеть местными церквями, многие из которых были посвящены Богоматери. Пример Ла-Сельве показывает, насколько важным было присоединение этих церквей к Ордену с новым святым покровителем. Из 204 хартий, хранящихся в картулярии Ла-Сельве [датируемых 1160-1215 гг.], 194 были посвящены Деве Марии или содержали упоминание о ней. Из них 102 были изданы до 1175 года, когда тамплиеры впервые были прямо упомянуты как связанные с Ла-Сельвом. Они были включены в картулярий командорства без ссылки на их не тамплиерский статус, что указывает на то, что к моменту составления картулярия марианское наследие церкви Ла Сельве стало частью идентичности тамплиеров командорства, которое превратилось в центр поклонения Марии in qua fiunt multa miracula, одним из многих марианских центров на пути в Сантьяго-де-Компостела [J. Fuguet Sans, ‘Maisons templières des chemins ibériques de Saint-Jacques’, in Les ordres religieux militaires dans le Midi (XII-XIVe siècle), CdF, XLI (Toulouse, 2006), 265-94.]. Самое простое объяснение, кажется, заключается в том, что, посвящая церкви Деве Марии, тамплиеры следовали тенденции, возглавляемой цистерцианцами, которую они наблюдали и испытывали снова и снова, когда личные связи или организационные дела приводили их в контакт с их религиозными соседями, как это сделал тамплиерский магистр Руэрга, Гелиас Монбрунский, в 1151 году, когда присутствовал при закладке первого камня первой церкви Сильванеса на новом месте монастыря.

Присоединение местных церквей является полезным объяснением растущей важности Марии в Храме и может помочь объяснить, почему, как заметил Франческо Томмази, многие хартии в Альбонском картулярии ссылаются на отдельные дома тамплиеров как на Sancta Maria de Templo, тогда как Орден как институт редко ассоциируется с ней [Tommasi, ‘Pauperes commilitones Christi’, p. 447.]. Тот факт, что в то время, когда тамплиеры на юге Франции все больше ассоциировались с Марией, в их ряды проникла новая клиентура из семей, тесно связанных с цистерцианскими или прото-цистерцианскими общинами, позволяет предположить, что одно явление было связано с другим или определялось им, и что духовность цистерцианцев могла играть доминирующую роль в религиозном развитии семей тамплиеров, а значит, вполне вероятно, и в религиозной практике тамплиеров.

Йохен Шенк “Семьи тамплиеров. Семьи землевладельцев и орден Храма во Франции, ок. 1120-1307”

Jochen Schenk “Templar Families: Landowning Families and the Order of the Temple in France 1120-1307”